全人照護一直為護理照護的理想目標,而靈性照護又為全人照護之核心,若病患無法感受存在之意義,將使醫療過程充滿折磨與絕望。而在照護過程中,護理人員如何發展治療性的護病關係,以激發病患面對疾病甚至死亡的生命動力,為目前護理照護極大的挑戰。以下內容即是整理2008年8月16日,護理人員福音協會在台中護專所舉辦的靈性護理研習會中,陳清惠副教授針對靈性護理臨床運用的演講內容摘要。

前 言

病患的靈性護理照護的需求可由Radwin(2000)針對癌症病患的研究結果看出,該研究以質性研究方式探索癌症患者對所謂好的護理照護品質的想法,結論中除了提出:專業知識、連續性、關注、協調、夥伴關係、個別化、融洽、關懷等8項好的護理品質特性外,更提出好的照護品質應可產生2個結果:幸福感及生命力的提升;而所謂幸福感,又包含了信任、安全感、樂觀、希望與自在之意涵。對癌症患者而言,其所要求的照護結果已不僅侷限於身體疾病的醫治,而是靈性層面的生活希望與動力的提升。病患能說出如此不同於以往對照護品質的要求,或許是源於醫療對癌症治療成效有限下的另一種期許,亦可能因遇到過如此的醫護人員,故能提出如此的要求。身為護理人員,我們如何能透過我們的照護,提供病患超越醫療成效的希望與生命動力呢?其實這正是靈性護理照護目標的實踐。

靈性的本質

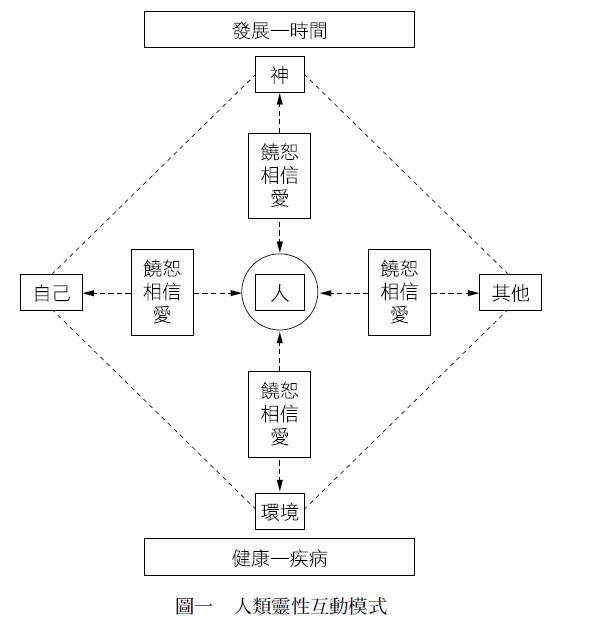

自我靈性照護的能力可分為三個面向,個人對靈性的知覺、靈性照護的知識、靈性照護技能。其中最重要的及為個人對靈性需求的知覺,唯有先體認自己身為人,本身的靈性需求與如何滿足,才能有效運用靈性知識或技能達到滿足病患靈性需求的目標。故以下將以Stoll(1987)的人類靈性互動模式(The person’s spiritual interrelatedness)說明個人靈性之本質內涵。Stoll(1987)的人類靈性互動模式指出(參見圖一),人的靈性有垂直面及水平面,垂直層面指個體與至高者(神)的關係,水平層面指個體與他人及環境的關係。

圖一說明人對自我的定位源自於天、人、物、我的關係,而無論哪一個方位的關係,皆包含饒恕、相信、愛三種關係型態,饒恕與愛實為一體兩面,愛為積極主動的接納,而饒恕為被動的包容,而相信為對關係維繫的恆常盼望,故類似基督教中所謂的信、望、愛。個人若能與天(至高者或神)、他人、自我及環境(物),維繫這信、望、愛的關係,即能肯定自我存在之意義與價值。而對一般無宗教信仰者,主要自我價值與定位的來源,常根植於與他人之關係,如Erikson理論所提到的各階段人類發展與他人互動之關係。只是僅以與他人關係定位自我價值,如同在一個變動的人身上找尋恆定不變的目標,終會失望。因此不能把一個人的價值定位放在另一個會變的人身上,唯有置於無限大的天或神,得以在信仰的關係中找到恆常不變的自我定位。

在Chao、Chen、Yen(2002)探討末期病人靈性本質的一文中亦有相似的結論(參見),對癌症末期的患者想要達到心靈的安適,需有4個共融的關係:⑴與至高者的關係(相信、希望、感恩);⑵與其他人(愛、和解);⑶與自己(自我認同、完整感、內心平安);⑷與大自然的關係(大自然的感動)。

至於靈性需求為何? Highfield與Cason是癌症病患及腫瘤科護士,他們將靈性需求分為:⑴生命的意義與目的需求,⑵愛的需求,⑶被愛的需求,⑷ 希望與創造的需求。Fish及Shalley(1978)認為靈性的需要是⑴需要意義與目的,⑵需要被愛與有所歸屬,⑶需要被饒恕(引自Highfield & Cason,1983)。其實研究結果大同小異。而靈性是每個人皆擁有,且能因為苦難的激發,產生自我心靈療癒的功能。趙可式博士演講曾提到一位癌症患者自訴的十大收獲:1.更珍惜親情;2.更珍惜友情;3.更欣賞大自然;4.更欣賞音樂;5.更會感恩;6.更真實地活每一天;7.更新排列價值次序;8.更有心靈自由,不再執著;9.更懂得苦難的意義;及10.更有寧靜的心,深入宗教。以上每一項在生病前都存在,但是人生的挫折反而讓人豁達,這叫靈性的動力,讓他以前看不見的現在看見了,沒有靈性是因為人的心沒有打開,人的眼睛沒有打開,而宗教往往可以幫助人們從不同的角度看事情。

趙可式博士的演講中亦提到,靈性健康的表徵,可作為臨床評估病患靈性狀態之參考:

㈠ 生活意義與目的的需要:1.表達個人生活與其價值觀一致;2.表達期望參予特定宗教活動;3.表達對生活的滿足感;4.表達對未來的希望;5.表達死後的盼望及6.表達對醫療團隊的信任。用神的眼光來看,每一個人活著都是有意義的,所以當人體認到神的愛時,他就會感受到活著的每一天都是充滿感恩的。

㈡ 愛與被愛的需要:1.表達被他人/神關愛的感受;2.以行動表示對他人的關愛;3.分享他人的優點;及4.將無法掌控的現況與未來有信心的交託給他人或神。

㈢ 希望與創造的需要:1.詢問現實狀況相關訊息;2.實際的討論現況問題;3.設立符合實際的健康目標;4.在生病或住院期間,有建設性的運用時間;及5.更珍惜內在的我多於外在的我,對生活的很多事情會很有興趣,不會輕易放棄。

㈣ 饒恕的需要:1.表達被他人/神饒恕的感受;2.表達渴望參與贖罪相關的宗教性活動,他不會只看到自己,他會看到美的那一面。

宗教信仰對一個人的靈性健康很有影響力,但是不是全部有宗教信仰的人都是靈性健康的人。針對宗教信仰能否對個人靈性健康提供協助需進行信仰外在性與內化性的評估(Koenig, 1994)。

㈠ 外在性:(extrinsic items):對他來說宗教信仰是生活習慣或是一個習俗,基本上都跟這個人的生活不產生關聯,例如:我信什麼並不重要,只要我的生活是合乎道德;雖然我信宗教,但我覺得生活中還有更重要的事;或雖然我信宗教,但我不會讓宗教影響我所有的事。

㈡ 內化性:(intrinsic items):清楚明白宗教信仰對自己的意義,例如:我會努力嘗試讓宗教落實在我生活各樣情境中;我常常可清楚感受到神或那一位至高至聖者的存在;或我的宗教信仰是我面對整個人生的基石。研究顯示,愈偏向內在宗教信仰者老年人心理幸福感愈高。

靈性護理的臨床運用

靈性護理的定義為在尊重與愛的關係下幫助個案重建與至高者(神)、自己、社區、及環境的和諧關係(Cason, 1989)。為達到此目標,除可運用上述有關靈性本質或靈性健康表徵作為評值與照護引導之外,亦可採用圖三之建議(林、劉、陳,2008)。

在臨床運用上,可透過建立個人與天、人、物、我間的關係,滿足病患靈性需求。不論你有沒有宗教信仰,皆可由人的角度去影響另一個人,提供人性化的照顧,在病患的需要上提供他需要的照顧、關懷、尊重。跟大自然的關係可運用所謂的藝術療法、音樂療法、芳香療法。協助病患與自己的關係可透過回顧生命證明患者曾經存在過,以感受自我活著的意義;最重要的是與至高者的關係,若你無法提供相關經驗的分享或引導,可透過轉介相關宗教團體協助。但其中最重要的仍是護理人員的態度,是否能展現對患者的接納與關懷,使病患感受到自己仍是值得被尊重的人。

靈性之評估與照護

㈠ 觀察與會談:語言及非語言行為,尤其注意身上所配戴與宗教相關的吊飾或所播放的音樂及參閱的書籍。

㈡ 評估的內容:針對所示的四個向度,『自我』存在的意義;與信仰(宗教)或至高者的關係;與他人的關係及與大自然的關係,以下將提出四個向度可詢問的問題(林、劉、陳,2008)。

1.『 自我』存在的意義:⑴曾回想過自己的一生經歷嗎?⑵印象最深刻的事件為何?⑶有沒有想過自己為什麼會生病或受傷?⑷有什麼事情在你生病或受傷時帶來很大的衝擊?⑸對所走過人生傷痛事件有否改變你對自己的看法?藉由上述的問題再配合以下的活動引導以肯定『自我』存在的意義,例如⑴生命回顧或緬懷療法及配合意義治療,協助病患由過往的人生經驗中,肯定生存的目的,或重新認定個人的人生意義;⑵引導從事有意義的行為,如臨終者留下影音或文字資料,或協助完成心願;及⑶與生命中重要的人連結。2. 與信仰(宗教)或至高者的關係:⑴個人有何特殊宗教經驗?⑵有何種特別的宗教儀式對你而言是重要的?⑶當你生病或住院後,個人對宗教的信仰有何改變?⑷此改變有否帶來心靈的不平靜?有無恢復?如何恢復?⑸無特殊宗教信仰者,可詢問其對「老天」或「老天爺」的看法,再深入探究疾病是否帶來對老天不同的體認。⑹有些患者持有個人特殊的信念,如對風水或家族禍福遺傳的堅信。

評估上述問題後,首先需接納個人信仰(宗教)或至高者的關係,並可配合下列之照護活動:⑴尊重個人的信仰與觀點,切勿任意批評或規勸病患改變。⑵安排神職人員或宗教人士進行特殊宗教儀式,如禱告、誦經或是膜拜的方式,建立病患與其所信仰至高者間的溝通。⑶若護理人員與患者信仰相同,則可彼此分享,除疾病照護外,並提供心靈交流的機會。⑷至於無特殊信仰者,可徵求同意,主動引見宗教團體的志工。3. 與他人的關係:⑴在你的生命中,最重要的人有哪些?⑵哪些人是你重要的支持?原因為何?⑶哪些人讓你常感歉疚或怨恨?能否恢復此負向的心情?如何恢復?

護理人員在此部分可運用人性化照護理念與病患建立關係:⑴指導探病親友運用生命回顧,體認個人生命的價值。⑵護理人員本身即是患者疾病療養過程中的有意義他人,藉由人性化照護,在常規的護理活動中,融入關懷患者的元素,讓病患感動,自能激發人性本質希望活下去的動力。⑶了解病人所擔心的?害怕的?期望的?並運用傾聽、陪伴的技巧,使病患說出心中感受,陪伴其渡過危難。⑷能與病患同時分享自己受傷或成長經驗,藉由分享過程的主動傾聽、坦誠回應、澄清及瞭解彼此感受,不單只有病患與家屬獲得心靈慰藉,護理人員也能從中重新認識自我,獲得心靈的滿足與成就。4. 與大自然的關係:⑴平時用來放鬆心情的事物為何?⑵是否會以外出走走或接觸藝術相關的事物,如音樂、美術等,來平靜心情?護理人員需提供舒服與安全的環境,並可利用以下方式提供相關照護:⑴芳香療法或配合音樂的想像療法來教導病患進行心靈的放鬆。⑵藉由繪畫與寫作來瞭解病患內心感受。⑶當病患感到恐懼及焦慮時,提供病患喜歡的緩和輕柔音樂可安撫不安的情緒。

靈性護理的照護目標與評值

若病患得到良好照護,會呈現以下靈性的平和狀態:

㈠ 自我的融合:病患對於自己的人生觀是否感到滿意、肯定自己的生存價值、能自我安排及自我決定、對死亡的恐懼減輕。

㈡與至高者的融合:對至高者的憤怒等負面情緒得以解除、接受現況不怨天尤人。

㈢ 與他人關係的融合:願意放下仇恨、寬恕自己與他人、及能主動表達對他人的關愛。

㈣ 與大自然融合:珍愛自己及自然界中的人、事、物等。

結 語

靈性護理是基於對神/人的關愛,展現不斷精進專業的技能,以滿足病人的需要。靈性護理不是技術,而是一種落實以病患為中心的護理理想,準備自己成為醫療的一部分,持續反思各種護理活動是否以愛與尊重為本,如你是否傾聽?你是否放棄自己的方便以換取病患的方便?病患需要時你是否即刻協助?你是否接受病患之差異而不任意批評?充分展現如南丁格爾所說:『護理不只是一種技術,而是生命,你所做的是你所是的』。

參考文獻

林沄萱、劉淑惠、陳清惠(2008).靈性護理之臨床應用.護理雜誌,55(3),69-74。

Chao, C. C., Chen, C. H., Yen, M. (2002). The essenceof spirituality of terminally ill patients. Journal ofNursing Research, 10(4), 237-245.

Carson, V. B. (1989). Spiritual dimensions of nursingpractice. Philadelphia: W. B. Saunders Company.

Highfield, M. F., & Cason, C. (1983). Spiritual needs ofpatients: Are they recognized? Cancer Nursing,6(3), 187-192.

Koenig, H. (1994). Aging and God: Spiritual Pathwaysto Mental Health in Midlifeand Later Years (pp.283-295). London: Haworth Pastoral Press.

Radwin, L. (2000). Oncology patients’ perceptionsof quality nursing care. Research in Nursing &Health, 23, 179-190.